10.3.22

18.4.21

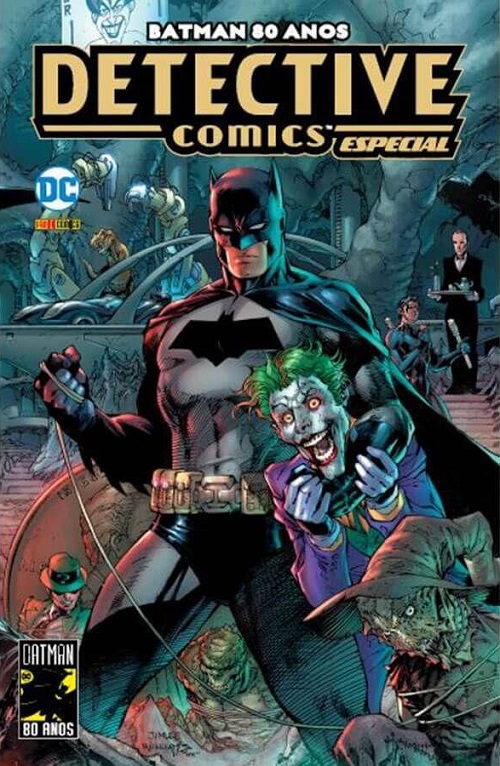

Detecive Comics Especial (Edição 1.000)

19.3.21

Liga da Justiça de Zack Snyder

"Triunfo da vontade" é isso aí: Zack Snyder e seus fãs fizeram tanto barulho nos últimos anos, pedindo pelo lançamento do tal "SnyderCut" de Liga da Justiça, que a Warner viu uma chance de capitalizar com o maquiado revival do natimorto filme de 2017 – aquele que ficou famoso por ter sido assumido por Joss Whedon (diretor de dois filmes dos Vingadores), quando Snyder afastou-se da direção, muito por conta do suicício de uma filha.

O mundo até parecia outro em 2017: Whedon havia sido

convocado como uma espécie de "salvador da pátria", já que as primeiras exibições-testes

de Liga da Justiça resultaram em adjetivos como "inassistível". Zack Snyder já

colhia os amargos frutos da desconfiança, quando Batman vs Superman: A Origem

da Justiça fez boa bilheteria, mas foi massacrado pela crítica.

Hoje, Whedon é persona non grata em praticamente toda parte,

por conta das muitas e sérias acusações de assédio moral em várias de suas

produções. Por sua vez, Snyder ressurge gozando dos louros da duvidosa glória de um filme que dificilmente teria sido o mesmo de agora, há quatro anos.

O filme chegou às telas em novembro daquele ano e não houve "salvador" que desse jeito naquela bagunça que, mesmo tendo custado cerca de 300 milhões

de dólares, era confuso, feio e decepcionante numa série de pontos: não tinha

Superman de roupa preta, não tinha Darkseid, mas sobrava céu vermelho e CGI vergonhoso,

parecendo gameplay de um jogo fuleiro. Era abissal a diferença com o que se veria, menos de um ano depois, em Vingadores: Guerra Infinita, um filme em que a

gente enxerga onde foi gasto cada centavo.

Renegando a paternidade daquele monstro desfigurado, Zack

Snyder começou a alimentar o fandom com fotos e notícias sobre os planos que

tinha para Liga da Justiça, caso tivesse tido a chance de concluir o filme.

Mesmo quando ninguém perguntava nada, ele ia lá e plantava uma notinha, botava

uma foto ou sketch da pré-produção. O barulho em torno de uma suposta "versão

do diretor" foi crescendo até o limite do insuportável – ou seja, até o ponto

em que a Warner sacou que a brincadeira poderia render uma grana (tanta grana,

que até justificava o aporte de US$ 50 milhões a mais, para refilmagens e dar

aquele lustro nos efeitos especiais).

Pois bem, o tal #SnyderCut chegou – e, olha, eu odeio ter que

admitir, mas, valeu a pena.

Antes, porém, já vou falar do imenso elefante branco

ameaçando a cristaleira da sala: ainda que seja um filme melhor do que aquele

que chegou aos cinemas há quatro anos, Liga da Justiça de Zack Snyder passa

longe de ser o melhor filme que poderíamos ter com o grupo. Não redime Snyder

da visão equivocada que tem sobre os heróis da DC (que ajudou a alimentar esse

mito imbecil de que o universo da editora é "sombrio") e nem do fato de que ele

é um cineasta limitado e cheio de cacoetes irritantes.

Entenda, ainda, que seria um tremendo abuso da boa vontade

de todos os envolvidos se o filme, com suas quatro horas de duração e orçamento

ampliado, ainda deixasse pontas soltas e não saciasse nossa fome de fan

service. Muitos filmes dão errado todos os anos, claro, mas nem todos eles

ganham uma segunda chance deste porte - nenhum ganha, esta é a verdade. Então, repetindo

as sábias palavras de nossas mães, Snyder "não está fazendo mais do que sua

obrigação".

Dito isto, sim, o filme melhorou. Parabéns, Zack!

Com mais tempo de tela, a história é contada de maneira mais

fluida e coerente, havendo espaço para a introdução de vários personagens e

situações. Uma coisa que agradou, mesmo na versão "errada" do filme, foi a

Mulher-Maravilha (Gal Gadot). Vendo-a em ação aqui, como uma guerreira de

sangue quente, faz a gente lamentar ainda mais o péssimo rumo dado a ela em

MM84 ("Snyder was right", então?). Com menos gracinhas de tiozão, Aquaman

(Jason Momoa) e Batman (Ben Affleck) também melhoraram. A amizade tóxica entre

Flash (Ezra Miller) e Cyborg (Ray Fisher), na qual o primeiro vivia implorando

atenção e tomando patada do segundo, também foi revista, com menos e melhores

piadas. Cyborg tem, ainda, sua origem detalhada em vários momentos, tornando-se

uma peça fundamental na trama. Superman (Henry Cavill) aparece sem o constrangedor

retoque digital que cobria o bigode do seu intérprete e ostentando o aguardado

uniforme negro. De modo geral, as relações e interações entre os personagens

parecem menos artificiais.

Quem mudou muito e para muito melhor foi Steppenwolf (CGI

com voz de Ciarán Hinds). O polimento nos efeitos visuais (a aparência geral do filme melhorou demais!) e um punhado de novas

e ótimas cenas de pancadaria transformaram o vilão em um oponente bem mais digno.

As aparições de Darkseid (voz de Ray Porter) também são legais, ainda que seu envolvimento direto esteja

limitado a flashbacks e flashforwards (sim, o tal "knightmare" do Batman – o pesadelo

de uma realidade em que o Superman se volta contra a humanidade – é revisto e

ampliado, dando alguma graça – não muita, só alguma – ao mais sem-graça Coringa

do cinema, o de Jared Leto).

Nem tudo são flores, porém: a trilha sonora joga contra o filme em diversos momentos, tirando o dinamismo das lutas de Diana com aquele "ãããããããã" de árabe com dor de barriga. O Flash continua esquisito e desconjuntado, porque Ezra Miller, simplesmente, não sabe correr, mas foi escalado para ser um velocista mesmo assim. Outra: que tipo de herói seria aquele que aparece em duas cenas com Lois Lane e Bruce Wayne, sabendo que tudo aquilo estava acontecendo, mas sem se envolver? Além disso, a câmera lenta e o flare habituais continuam sendo vícios que Snyder podia dosar melhor.

Se aqui o crédito extra revelou-se bem investido, a manobra de

revisitar filmes testados e reprovados pode gerar monstros, como o já especulado "AyerCut" de Esquadrão Suicida (um filme francamente ruim, de um cineasta

francamente medíocre), além de prolongar a tendência ao requentamento que se

abate sobre Hollywood já há muito tempo. Dado o sucesso de Liga da Justiça de

Zack Snyder, não parece precipitado prever que isso continue.

E, embora tenha acabado de estrear o "brinquedo novo", Snyder

já está, mais uma vez, inundando a internet com coisas que acabaram de fora,

como a possível presença de John Stewart como Lanterna Verde. Isso mesmo,

amigos. Quatro horas e uns 400 milhões de dólares depois, Snyder ainda esqueceu

de colocar coisas no filme. Alguém compre uma agenda, um bloquinho de post-it

ou um frasco de Fosfosol pra esse sujeito.

5.2.21

I May Destroy You

Não há como escapar à presença magnética e beleza quase ameaçadora da multitalentosa Michaela Coel: atriz, cantora, roteirista, produtora e diretora, ela está construindo uma reputação de artista engajada e, ainda assim, comprometida com o entretenimento. A série Chewing Gum (2015), da Netflix, baseada em uma peça de sua autoria, rendeu-lhe um BAFTA de melhor atriz de comédia em 2016. Com o acréscimo de cacife, Coel juntou dois gigantes (BBC e HBO) para a produção de I May Destroy You, na qual discute, entre vários temas espinhosos, a questão do sexo sem consentimento.

Além do tema central atual, relevante e incômodo, I May Destroy You resvala em diversos outros pontos sensíveis, mas nada toma muito espaço da constante busca de Arabella pelas memórias que comprovem o que sofreu e permitam a condenação do(s) culpado(s). O processo é doloroso e confuso, e Arabella comete exageros em sua militância, constantemente morde a mão de quem a ajuda (como os dois melhores amigos, a aspirante a atriz Terry e o personal trainer Kwame) e simplesmente não consegue evitar de meter os pés pelas mãos, seja em questões profissionais ou pessoais.

Os mais pudicos, acostumados ao soft porn e às ilusões românticas das produções americanas, podem sentir-se ultrajados pela crueza e naturalidade com que Coel retrata a nudez e a sexualidade. Ficar tão à vontade para mostrar e mostrar-se chega a ser uma espetacular ironia, considerando que estamos falando da produção audiovisual de um país (a Inglaterra) cujo moralismo conservador atravessou séculos e se manifestava cruelmente até poucas décadas atrás.

21.1.21

Batman: Criatura da Noite

Como dizemos lá na Bahia, quando queremos abordar uma situação complicada ou dar uma notícia ruim, "receba a galinha pulando" logo de saída: EITA, GIBI CARO DA PORRA! É lindão, capa dura e papel gostoso e tal, mas, meu filho, são OITENTA REAIS. Eu sei que tem gibi bem mais caro e bem menos digno rolando solto por aí, mas isso não o torna barato. É uma punhalada profunda na hipotética jugular do meu orçamento.

Teria sido fácil para Busiek cair na armadilha de reescrever Identidade Secreta com outro personagem, mas, felizmente, ele toma caminhos bem diversos: onde havia uma ficção científica solar, temos um suspense psicológico trevoso; onde havia um homem que incorporava o mito quase à perfeição, temos um protagonista obcecado e um "herói" bem diferente de sua versão em papel. Dizer mais que isso poderia estragar as belas surpresas que se desenrolam a cada página.

5.1.21

Demolidor: O Diabo da Guarda

Houve um tempo, lá pelo meio dos anos 90, em que Kevin Smith circulava por Hollywood como a personificação das boas ideias. Um cara muito cool, pelo mérito de ser absolutamente "gente como a gente", um nerd que havia "chegado lá". Como bom nerd, Smith era fã de quadrinhos. Ele já tinha até escrito os seus próprios, independentes, com histórias dos personagens de seus filmes O Balconista (1994) e Procura-se Amy (1997) - foi neles que surgiram os famosos Jay e Silent Bob, prestes a ganhar um novo filme.

Entre meus colegas, a história goza do status de obra superestimada, um "clássico" forçado goela abaixo. Não é, de forma alguma, um gibi ruim, mas, de fato, empalidece quando comparado ao que foi feito por gente como Brian Bendis ou Ed Brubaker, anos depois (ainda me falta conhecer melhor o trabalho de Frank Miller e Ann Nocenti com o personagem).

Sendo esta a primeira vez que li O Diabo da Guarda inteira, achei que foi digna do meu tempo. A escrita de Kevin Smith alterna momentos de alta contundência e esperteza com outros de dramalhão vergonhoso, mas, apesar da massa de texto, o saldo é positivo. A arte de Joe Quesada é um massavéio noventista com classe, mas ele dá aos personagens umas expressões abobalhadas que me incomodavam, às vezes. Não se pode negar, porém, que aquelas capas - com a corda entre os bastões do herói dando voltas impossíveis - ganharam lugar fixo no imaginário visual do personagem, e o quebra com o Mercenário tem uns exageros divertidos.

27.12.20

Mulher-Maravilha 1984

Garantidos os retornos de Patty Jenkins à direção e de Gal Gadot ao papel que a tornou uma estrela, era muito natural que as expectativas para uma continuação estivessem altas. Depois do ótimo primeiro trailer, então, ao som de "Blue Monday", do New Order, era cada vez maior a crença de que tínhamos uma bonita e divertida aventura a caminho.

Aí, veio a pandemia, os cinemas fecharam e a estreia de Mulher-Maravilha 1984 foi sucessivamente adiada, até finalmente baterem o martelo pela estreia simultânea nos cinemas americanos e no HBO Max no dia de Natal - no Brasil, a estreia nos poucos cinemas abertos seria no dia 17 de dezembro.

Para nossa alegria, o grande dia chegou e MM84 finalmente estreou... mas, infelizmente, não correspondeu à ansiedade gerada.

O novo filme resolve alguns problemas encontrados no primeiro: os vilões são melhores, o CGI é melhor (mesmo ainda capengando em alguns momentos) e existe um tom otimista e solar de que, francamente, precisávamos muito este ano. O roteiro, porém, é digno de uma Sessão da Tarde oitentista - e não de um jeito legal.

Como em 2017, o filme começa com um belo flashback de Themyscira, a Ilha Paraíso, durante a infância de Diana. As belas locações nas Ilhas Canárias e as proezas das amazonas são de encher os olhos, e a pequena princesa recebe uma dolorosa lição sobre a verdade.

Corta para 1984. Os amigos de Diana no primeiro filme, passado em 1918, naturalmente, estão todos mortos, inclusive Steve Trevor (Chris Pine), seu primeiro amor. Trabalhando sob a identidade civil de Diana Prince, arquéologa do Museu Smithsonian, em Washington, a Mulher-Maravilha só age publicamente sem que haja câmeras por perto e suas aparições são tratadas como "avistamentos". Num shopping center, ela evita o roubo de uma série de artefatos, entre os quais está uma "pedra dos desejos", inicialmente desprezada pelo seu baixo valor material, mas que se prova efetiva.

A chegada da pedra ao Smithsonian atrai a atenção de Maxwell Lord (Pedro Pascal), empresário vigarista com pose de guru de autoajuda. Ele conta com a ingenuidade da desajeitada Dra. Barbara Minerva (Kristen Wiig), gemóloga e zoóloga do museu, para se apossar do artefato. Os desejos realizados pela pedra, porém, sempre têm um alto custo, e suas implicações, antes pessoais, começam a ganhar alcance global.

Mesmo Gal Gadot parece ter estudado um pouco mais de sua arte. Continua uma atriz limitada, mas não passa vexame nos momentos mais dramáticos e mostra-se muito apta para cenas de ação. A boa química com Chris Pine se repete aqui, e a presença de Steve Trevor no presente, um dos mistérios levantados pelo trailer, faz sentido dentro da trama.

Infelizmente, todo o bom trabalho dos atores não é suficiente para disfarçar o fiapo que é o roteiro, e a direção de Jenkins, paradoxalmente, "pesa a mão na leveza", com ocorrências caóticas se empilhando, mas sem conseguir que a gente se envolva pra valer com o que está acontecendo. O final é meloso em nível ultrajante, de levar um diabético ao coma, mas a má impressão é suavizada pela simpática e reverente cena pós-créditos, com uma aparição muito esperada pelos fãs.

Artefatos mágicos, cientista boazinha que fica ruinzona, vilão que quer dominar o mundo e gargalha insanamente, heroína que sacrifica a própria felicidade pelo bem do mundo... Como se vê, elementos clássicos de uma Sessão da Tarde, o que coloca o filme em pé de igualdade com obras menores da Marvel, como Homem-Formiga (2015) ou Doutor Estranho (2017), filmes aos quais você assiste enumerando os problemas e esquece cinco minutos depois que sai do cinema ou desliga a TV. Normalmente, estaria tudo bem com isso, mas o padrão estabelecido com o primeiro filme nos fez esperar por muito mais do que MM84 tem a oferecer. Uma pena.

24.12.20

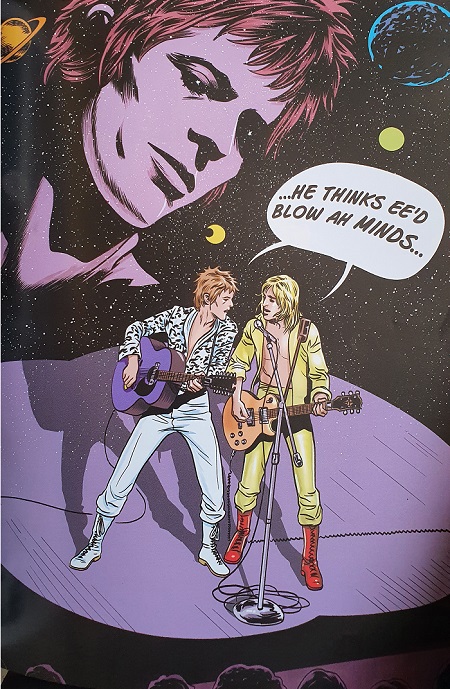

Bowie: Stardust, Rayguns & Moonage Daydream

Em 1989, houve a famigerada "O Astronauta de Mármore", versão do Nenhum de Nós para a "Starman" de Bowie - mas, naqueles tempos sem internet, quando eu morava numa cidade do tamanho de um ovo, era nunca que eu ia ter chance de conhecer a original. Em 1990, sua turnê Changes veio ao Brasil, mas, pelos relatos de indiferença do público, eu não era o único ignorante sobre ele nestas terras. Anos depois, com o mercado mais aberto e a MTV Brasil funcionando a mil, pude conhecer a literal cover do Nirvana para sua "The Man Who Sold the World". Agora, sim, que musicão da porra! Acho que preciso conhecer mais desse David Bowie, hein!?

Com a chegada da internet banda larga (com seus "impressionantes" 128 kbps, quando baixar uma única música podia levar horas), os clássicos de Bowie foram, aos poucos, pingando em meus ouvidos. "Heroes", "Space Oddity", "Rebel Rebel", "Life on Mars", "Diamond Dogs"... e, sim, a bendita "Starman" original. Bowie virou alguém familiar, que teve seu talento, valor e influência reconhecidos por mim bem antes de sua morte, em 2016. Sorte minha.

Naquele 10 de janeiro de 2016, eu vi repetir-se uma comoção que só tinha visto quando da morte de John Lennon, em 1980, e de Michael Jackson, em 2009. O mundo se uniu em homenagem para deixar bem claro: perdeu-se um artista inigualável. Era uma hora sombria.

Bowie: Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams foi lançado em janeiro de 2020 lá fora, pela Insight Comics, e apenas um mês depois no Brasil, pela Panini Comics. 164 páginas em formato grande e capa dura, a proibitivos R$ 90. Foram 10 meses de espera até uma promoção decente, mas meu exemplar custou meros R$ 27. Boas coisas chegam para aqueles que esperam, dizem (e é verdade).

Foi co-escrito por Steve Horton (procurei suas credenciais e parece que a internet não tem muito a dizer sobre ele) e pelo também desenhista Michael Allred, artista que fez fama com Madman, X-Force/X-Statix, iZombie e, mais recentemente, Surfista Prateado. Dono de um traço nostálgico e cheio de personalidade, Allred, como grande fã de Bowie, delegou-se a missão de retratar a carreira do astro, do começo modesto em 1967 até o fim de sua fase Ziggy Stardust, em 1973, quando parecia não haver como escapar ao fascínio que a revolução artística de Bowie provocava - uma influência que se expandiu para muito além da música.

Obviamente, existem limitações quando se quer contar a vida de alguém que teve cinco décadas de carreira, durante as quais jamais deixou deixou de chamar atenção. Embora seis anos pareçam um recorte pequeno demais em uma história tão rica, foi este o período mais revolucionário da vida e da obra de Bowie, entre o auge da psicodelia e o nascimento do glam rock.

As capas icônicas, as canções inesquecíveis, as histórias por trás delas, os bastidores, acertos e mancadas, parceiros e concorrentes geniais... Está tudo aqui, em páginas visualmente soberbas (Allred capricha nas reproduções de fotos célebres e capas de discos) e cuja leitura não é exatamente rápida, mas é totalmente imersiva. É muita coisa acontecendo em pouco tempo, pois assim era a vida do homenageado.

Os anos seguintes são retratados, mas com pouco detalhamento histórico e em bem menos páginas, numa espécie de retrospectiva em fast-forward. Nada que diminua o prazer da leitura ou a importância do lançamento. O livro ainda conta com prefácio de Neil Gaiman (Sandman, Deuses Americanos) e colorização da esposa e constante parceira artística de Michael, sua esposa, Laura Allred.

16.12.20

Tenet

Não se pode negar, porém, que por mais cerebrais que seus filmes sejam (ou tentem parecer), eles preservam o senso de espetáculo que nos leva ao cinema - ainda mais considerando que ele é, hoje em dia, um dos poucos grandes cineastas que abrem mão de grandes intervenções visuais digitais. Fã dos efeitos visuais práticos e de grandes cenários reais, Nolan captura como ninguém imagens grandiosas e impactantes. Seu cinema tem identidade e assinatura, tira o espectador da zona de conforto, e isso é mais do que se pode dizer de muita gente em atividade hoje em dia, quando apostar no seguro é a regra.

Tenet foi o primeiro grande filme a tentar furar o bloqueio provocado pela pandemia de coronavírus e pagou caro pela ousadia: com bilheteria total abaixo de 400 milhões de dólares, não cobriu o orçamento de 200 milhões, somado aos gastos de marketing, absurdamente aumentados a cada adiamento da estreia (nos EUA, em 6 de setembro). Até sua chegada ao streaming e blu-ray, Tenet tinha gerado prejuízo de cerca de 100 milhões de dólares à Warner.

Foi o suficiente para o estúdio, escaldado, tomar uma decisão controversa: lançar todos os seus grandes filmes de 2021 simultaneamente nos cinemas e no HBO Max, o que irritou profundamente a cineastas como James Gunn (O Esquadrão Suicida), Denis Villeneuve (Duna) e o próprio Christopher Nolan, o maior crítico da medida.

Tenet é um intrincado thriller de ação e ficção científica. Nele, um agente sem nome declarado, chamado apenas de O Protagonista (John David Washington) é salvo da morte e designado para desbaratar uma trama que parece envolver um perigo nuclear, visando à destruição do mundo como o conhecemos. Para isso, ele precisa aprender como coisas e pessoas se comportam quando submetidas à entropia reversa.

O conceito é real, mas ainda embrionário, sendo aplicável apenas em escala atômica e por tempo infinitesimal. No filme, a coisa já afeta objetos inteiros e pessoas por horas, dias, semanas. Ou seja, é científica, mas é ficção. Relaxe e lembre-se que está assistindo a um filme, não um tratado de física quântica.

Tecnicamente, o filme é assombroso, com objetos e pessoas em reversão entrópica interagindo com outras em estado normal, gerando cenas de luta estranhas e surpreendentes, além de trazer novas e interessantes perspectivas de elementos batidos do gênero, como duplicatas e aquela famosa recomendação de não interagir com elas. A cena do assalto na rodovia (na qual era imprescindível que o carro-forte assaltado não freasse ou parasse) dá ideia da dimensão da complexidade técnica alcançada aqui.

Além da performance vigorosa de John David Washington (alô, Marvel, precisando de um novo Pantera Negra aí?), temos um bem-humorado Robert Pattinson como seu dúbio auxiliar, Neil, e um Kenneth Brannagh exagerado como vilão e marido cruel com a esposa (Elizabeth Debicki). Himesh Patel (Yesterday), Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass) e Michael Caine (A Origem) são alguns outros nomes do elenco.

Não fosse o impeditivo da pandemia, Tenet provavelmente teria feito boa carreira no cinema, com muita gente repetindo (ou "trepetindo") a sessão. Seja para entender melhor as nuances da trama, para rever as muitas sequências visualmente acachapantes, ou para "entrar" no filme já prestando atenção em coisas que são mostradas ou explicadas depois, valeria o tempo e o dinheiro investidos. Somente o tempo dirá se Christopher Nolan é um gênio ou um charlatão. Por enquanto, é apenas impossível não prestar atenção em tudo que ele faz.